其实,即便保障房建设计划都如期完成,也很难弥合老百姓的心理落差。这首先与现有的保障范围偏窄有关。

起步于上世纪80年代初的中国住房制度改革,是以实现“居者有其屋”的朴素目标为出发点的。计划经济时代,中国在城镇一直实行由政府或单位投资建房并无偿或低价分配的“福利分房”制度。但随着经济发展和城镇人口的不断增长,这种“大锅饭”式的分配模式日益暴露出供应不足和分配不公,最终濒于破产。到1978年底,中国城镇人均居住面积仅为3.6平方米,缺房户接近城镇总户数的一半。

……

其实,即便保障房建设计划都如期完成,也很难弥合老百姓的心理落差。这首先与现有的保障范围偏窄有关。

起步于上世纪80年代初的中国住房制度改革,是以实现“居者有其屋”的朴素目标为出发点的。计划经济时代,中国在城镇一直实行由政府或单位投资建房并无偿或低价分配的“福利分房”制度。但随着经济发展和城镇人口的不断增长,这种“大锅饭”式的分配模式日益暴露出供应不足和分配不公,最终濒于破产。到1978年底,中国城镇人均居住面积仅为3.6平方米,缺房户接近城镇总户数的一半。

……

其实,即便保障房建设计划都如期完成,也很难弥合老百姓的心理落差。这首先与现有的保障范围偏窄有关。

起步于上世纪80年代初的中国住房制度改革,是以实现“居者有其屋”的朴素目标为出发点的。计划经济时代,中国在城镇一直实行由政府或单位投资建房并无偿或低价分配的“福利分房”制度。但随着经济发展和城镇人口的不断增长,这种“大锅饭”式的分配模式日益暴露出供应不足和分配不公,最终濒于破产。到1978年底,中国城镇人均居住面积仅为3.6平方米,缺房户接近城镇总户数的一半。

……

其实,即便保障房建设计划都如期完成,也很难弥合老百姓的心理落差。这首先与现有的保障范围偏窄有关。

起步于上世纪80年代初的中国住房制度改革,是以实现“居者有其屋”的朴素目标为出发点的。计划经济时代,中国在城镇一直实行由政府或单位投资建房并无偿或低价分配的“福利分房”制度。但随着经济发展和城镇人口的不断增长,这种“大锅饭”式的分配模式日益暴露出供应不足和分配不公,最终濒于破产。到1978年底,中国城镇人均居住面积仅为3.6平方米,缺房户接近城镇总户数的一半。

……

小吴,2009年大学毕业后坚持来北京寻找自己的梦想。目前他住在天通苑北一个隔断间里。他每月工资只有1400元,其中大部分都给了房东…… |

小C,2009年从国内某名牌大学毕业来到北京后先寄居在同学租来的房子里。找到工作后,租了一间只有6平方米的小隔断间,每月租金300元…… |

小亮,已毕业多年,原来住在北京小月河一带。工作多年的他,现在手头已经有了一些钱,目前他与别人合租在双井附近的一个物业小区里…… |

小月和小敏,从辽宁某三本大学毕业后来到北京打工。她们曾经找过一个与大学时专业对口的工作,但是薪水太少,每月入不敷出,只好辞职…… |

北京的保障房建设,大致起步于1998年中国开始强力推进住房市场化改革之时,至今已满12年。

12年的进退曲折,正是中国保障房建设起起伏伏的缩影。

1998年,以回龙观、天通苑、建东苑等为代表的19个首批经济适用住房项目,在北京市房地产交易中心集中展示,标志着北京市以经济适用房为供应主体的住房保障体系开始建立。 |

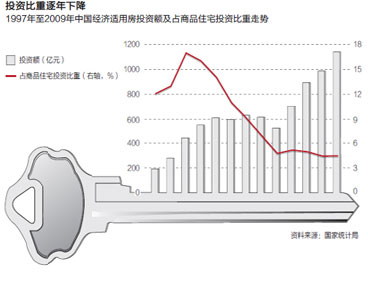

2003年成为经济适用房建设的转折点。房地产业快速增长,土地招拍挂制度的全面推开,“重市场、轻保障”的格局逐步显现。 |

土地收益和保障房需求之间的两难抉择,令北京市政府将关注点投向替代性的方案。06年,北京市政府高层调研市民的住房、收入情况,开始研究对不同收入群体进行“分层保障”法。 |

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号